Fusionsorientierte Plasmen

In einem Fusionsreaktor müssen zusätzlich zu den physikalischen Herausforderungen wie Plasmazündung und Plasmaeinschluss auch technische Fragen und Materialprobleme gelöst werden. Diese umfassen die Entwicklung neutronenresistenter Wandmaterialen, das Erbrüten von Tritium, Sicherheit im Umgang mit Tritium und die Entsorgung aktivierter Materialen. Prinzipiell gelten die folgenden Überlegungen für Trägheits- und magnetischen Einschluss. Detailierte Untersuchungen liegen für das Tokamakprinzip vor, doch können viele dieser Ergebnisse auf das Stellaratorprinzip übertragen werden.

Die Brennstoffe Deuterium und Tritium sind praktisch unbegrenzt verfügbar. Deuterium kommt in allen Wasserstoffverbindungen, damit auch im Meerwasser, zu etwa 0,015 Mol-% vor und kann relativ leicht gewonnen werden. Tritium ist radioaktiv (β -Strahler) mit einer Halbwertszeit von 12,4 Jahren; es existiert auf der Erde nur in kleinsten Mengen mit einem Vorkommen von etwa 10-18 im natürlichen Wasserstoff. Tritium kann aber aus Lithium nach folgenden Reaktionen durch Neutronenbeschuss hergestellt werden:

6Li + n → 4He + T + 4.78 MeV

7Li + n → 4He + T + n - 2.47 MeV

Lithium selbst ist in Meerwasser und der Erdkruste ebenfalls ausreichend und geologisch gleichmäßig verteilt vorhanden. Da Neutronen beim Fusionsprozess entstehen, liegt es nahe, das Reaktionsgefäß mit einem Mantel zu umgeben, in dem das Tritium erzeugt wird. Dieser Mantel könnte aus Lithiumoxid-Keramiken bestehen, die eine ähnlich hohe Li-Atomdichte wie metallisches Lithium haben. Andere Lithium-Keramiken brauchen Beryllium als Neutronen-Moderator, das aber wegen seiner Toxizität besondere Sicherheitsvorkehrungen verlangt.

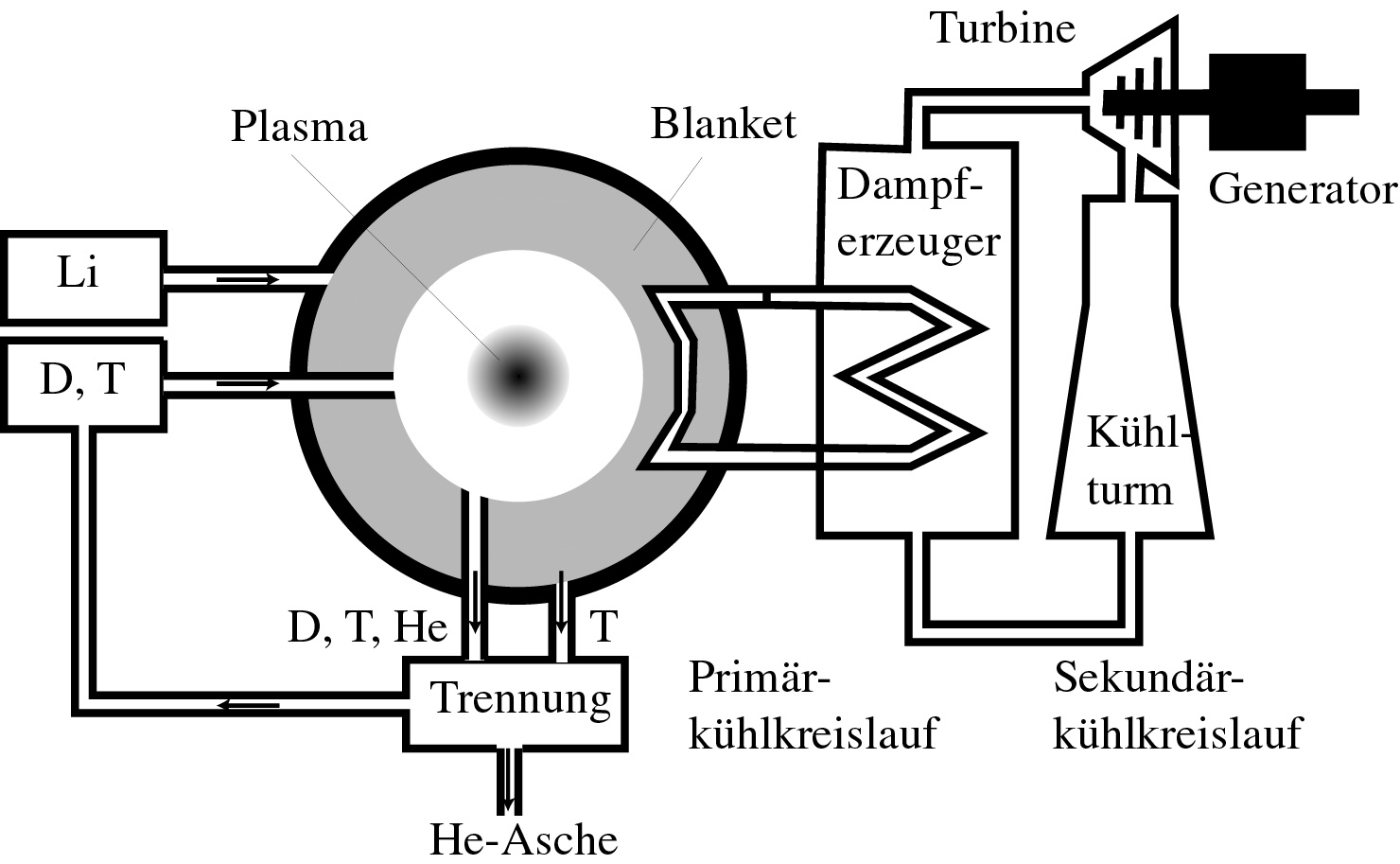

Abb. 1 Schematischer Aufbau eines Fusionsreaktors.

Abb. 1 zeigt schematisch einen Fusionsreaktor. Die Plasmakammer ist bei Trägheitsfusion die Reaktionskammer und bei magnetischem Einschluss der Torus. Bei der Trägheitsfusion ist die pro Mikroexplosion einer Kapsel freiwerdende Energie so gering, dass ein Reaktorgefäß von einigen Metern Durchmesser dem Explosionsdruck standhalten kann.

Deuterium und Tritium werden von außen in Form von Kapseln, als Wasserstoff-Eis oder als Gas zugeführt und zur Fusion gebracht. Die entstehenden α-Teilchen heizen das Plasma weiter auf und die Neutronen fliegen zu den Gefäßwänden, wo sie mit dem Lithium zu Tritium und Helium reagieren oder in der Reaktorwand abgebremst werden. Die freigesetzte Wärme wird über ein geeignetes Kühlmedium, z.B. Helium, abgeführt und treibt über einen Wärmeaustauscher eine Dampfturbine. Ein Teil der so erzeugten Energie wird benötigt, um bei Trägheitseinschluss den Fusionsprozess für jede Kapsel neu einzuleiten oder bei magnetischem Einschluss in einem Tokamak den Strom im Plasma aufrechtzuerhalten. Bei Tokamaks oder Stellaratoren werden die Magnetfeldspulen supraleitend sein, sodass der Energiebedarf für das Magnetfeldes gering sein wird. Nicht verbranntes Tritium und Deuterium werden von dem Helium getrennt. Das entstandene Tritium wird aus dem Mantel gespült. Tritium und Deuterium werden dem Brennstoffkreislauf dann in geeigneter Form wieder zugeführt. Ein typischer Reaktor verbrennt etwa 500g Tritium pro Tag. Das gesamte Tritiuminventar der Anlage wird sich auf einige Kilogramm belaufen. Die eigentliche Asche des Verbrennungsprozess, das Helium, ist als Edelgas für die Umwelt völlig unbedenklich. Praktikabel scheinen nur Anlagen mit einer thermischen Leistung von etwa 3 GW und damit einer elektrischen Leistung von etwa 1 GW. Das bedeutet für einen Tokamakreaktor eine Torusgröße von etwa 16 m Durchmesser, für einen Stellarator von etwa 45 m Durchmesser und bei der Trägheitsfusion einen Reaktordurchmesser von etwa 8 m.

In einem Fusionsreaktor müssen die plasmanahen Wandmaterialen der hohen Neutronenflussdichte während der Operationszeit standhalten, ohne langfristig aktiviert oder in ihrer Festigkeit beeinträchtigt zu werden. Noch gibt es keine Materialen, die diesen Bedingungen über eine angestrebte dreißigjährige Reaktorlaufzeit genügen. Es wird daher erwogen, die plasmanahen Materialien über die Laufzeit 4 bis 5 mal auszutauschen. Vanadium zeigt eine besonders geringe Neutronenaktivierung, kann jedoch von Tritium durchdrungen werden. Gegenwärtig wird untersucht, ob sich Vanadium-Legierungen finden lassen, die eine geringere Tritium-Permeation zeigen. Stähle werden stärker aktiviert, zeigen aber eine geringere Tritium-Permeation. Das Gesamtvolumen an radioaktiven Material, das während der Laufzeit eines Fusionsreaktors durch Aktivierung entsteht, entspricht etwa dem eines Spaltungsreaktors, einschließlich der Aufbereitungsanlage. Werden bestimmte Elemente, wie beispielsweise Silber oder Molybdän, auch in Spuren vermieden - was machbar erscheint – klingt die Aktivierung des radioaktiven Materials innerhalb von etwa 100 Jahren so weit ab, dass mehr als 90% radiologisch unbedenklich sind oder wenigstens Recycling erlaubten. Damit erstreckt sich Hypothek radioaktiven Abfalls nur auf wenige Generationen und die notwendige Lagerzeit entspricht etwa der Lebenszeit der Nutznießer der erzeugten Energie.

Im Normalbetrieb rechnet man bei einen Fusionsreaktor mit der Freisetzung von etwa 2 g Tritium pro Jahr durch Leckage und Diffusion. Die beim radioaktiven Zerfall von Tritium freigesetzten Elektronen haben eine maximale Energie von 18 keV. In organischer Materie ist deren Reichweite wenige Mikrometer. Als umgebendes Gas stellt es daher für den Menschen keine Bedrohung dar, da die hornartigen, äußeren Hautschichten um ein Vielfaches dicker sind. Doch kann Tritium in oxidierter Form, beispielsweise als Wasser, in den Körper aufgenommen werden und hat dort eine effektive Verweilzeit von etwa 11 Tagen. Die verschiedenen Formen von Radioaktivität haben unterschiedliche Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Die in Sievert (Sv) angegebene Strahlendosis trägt dem Rechnung. Am Betriebszaun eines Fusionsreaktors beträgt dann die Strahlendosis der Bevölkerung etwa 1% des zivilisatorischen Durchschnittswertes von etwa 2 mSv/a, der sich zu drei Vierteln aus medizinischen Anwendungen und zu einem Viertel aus natürlichen Quellen ergibt.

Fusionsreaktoren sind passiv sicher. In Spaltungsreaktoren ist eine große Menge an Brennstoff im Reaktionsraum vorhanden, der in einer moderierten Kettenreaktion langsam verbrannt wird. In Gegensatz dazu ist in einem Fusionsreaktor zu jedem Zeitpunkt nur wenig Brennstoff im Reaktionsraum vorhanden. Das ist offensichtlich bei Trägheitseinschluss, doch auch bei magnetischem Einschluss wird der vorhandene Brennstoff innerhalb von etwa einer Minute verbrannt, nachdem die Zufuhr abgeschaltet wurde. Zudem beendet jede Störung das brennende Plasma sofort. Die Kernreaktionen in einem Fusionsreaktor können sich also nicht verselbständigen. Außerdem ist in einem Fusionsreaktor auch keine chemische Reaktion möglich, die die Schutzhülle sprengen könnte. Ein bedeutender Energieanteil (bei magnetischem Einschluss) ist im Magnetfeld der supraleitenden Spulen gespeichert. Sollten in einem Unfall sämtliche Kühlkreisläufe versagen, so würde die Temperatur in dem Reaktor durch die Zerfallsprozesse in den aktivierten Wänden und durch das Quenchen der Spulen (Übergang von Supraleitung in den normal leitenden Zustand) auf maximal 800°C steigen, also weit unter dem Schmelzpunkt von Stahl bleiben. Damit ist die Verbreitung aktivierter Materialien bei einem Unfall gering. Zusätzlich wird versucht, das Inventar an Tritium in den Reaktorkomponenten so gering wie möglich zu halten. Gegenwärtig geht man davon aus, dass in einem Reaktor im ungünstigsten Störfall eine Gesamtmasse von etwa 1 kg Tritium freigesetzt werden könnte. Bei besonders widrigen Witterungsbedingungen könnten dann Strahlendosiswerte von 100 mSv im unmittelbaren Randbereich des Betriebsgeländes überschritten werden. Doch sind selbst die so erreichten Werte noch geringer als die 500 mSv, oberhalb der in der Bundesrepublik Deutschland die betroffene Bevölkerung evakuiert werden muss.

Nach den Fragen der Machbarkeit, Umweltbelastung und Sicherheit eines Reaktors, stellt sich auch die Frage, ob die Kosten der produzierten Energie wettbewerbsfähig sind. Abschätzungen für magnetischen Einschluss ergeben, dass sowohl die Reaktorinvestitionskosten wie auch die Stromkosten etwa doppelt so teuer sind wie die Kosten eines herkömmlichen Atomkraftwerks. Beim Trägheitseinschluss sind die ökonomischen Herausforderungen noch deutlich höher als beim magnetischen Einschluss.

Der Fusionsreaktor hat über die letzten Jahrzehnte nichts an seiner Attraktivität eingebüßt, sondern durch die CO2-Problematik fossiler Brennstoffe eher noch gewonnen. Gegenwärtig ist nur das Prinzip des Tokamaks genügend weit entwickelt, die Grundlage eines Reaktors bilden zu können. Doch selbst angesichts der Fortschritte der letzten Jahre sind die Herausforderungen immer noch gewaltig. Die weiterhin ungelösten Fragen sind:

- Läßt sich das Plasma mit α-Teilchenheizung und nur geringer Zusatzheizung aufrechterhalten?

- Lassen sich Materialien entwickeln, die den Neutronenflüssen eines Reaktors mit hinreichender Festigkeit und geringer Aktivierung standhalten?

- Läßt sich Tritium mit der notwendigen Ausbeute in dem Lithiummantel erbrüten?

Die Fragen 1 und 3 könnten mit einem weiteren, größeren Experiment beantwortet werden. So wurde basierend auf den bisherigen Erkenntnissen der letzten Jahre ein neues Tokamak-Experiment, ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor der Partner EU, USA, Japan und Russland ), konzipiert und konstruiert. In diesem Experiment könnte das Plasma gezündet und für etwa eine Stunde aufrechterhalten werden. 1998 waren die Pläne fertig und es war bereits gezeigt, dass bestimmte Teil-Elemente, wie beispielsweise die supraleitenden Toroidalfeldspulen, innerhalb der vorgegebenen Toleranzen gefertigt werden konnten. Bislang fehlte jedoch die politische Unterstützung, dieses Projekt mit Fertigungskosten von etwa 10 Mrd. $ zu finanzieren. Daher wird gegenwärtig ein kleineres Experiment konstruiert, das bei einem Q von 10 Zündung zwar nicht erreicht, dessen Plasmazustand aber von der α-Teilchenheizung bereits hinreichend dominiert wird. Auch die Tritium-Brutrate ließe sich in diesem Experiment bestimmen. Die Materialfrage 2 allerdings muss in anderen Anordnungen untersucht werden.

Währenddessen werden die bestehenden Tokamaks mit größeren Heizleistungen ausgestattet und entstehen in Schwellenländern wie Indien, China und Korea neue Tokamak-Experimente, die mittels supraleitender Spulen für längere Plasmaentladungen ausgelegt sind. Bei Stellaratoren sind in den letzten Jahren einige neue Experimente in Betrieb gegangen (TJ-II, Spanien, 1997; HSX, USA, 1999, beides kleinere Experimente), dazu aber auch LHD (Large Helical Device, Japan, 1998) und W7-X (noch im Bau, Greifswald, Beginn: 2006). Die beiden letzteren sind mittelgroßen Tokamaks vergleichbar, aber nicht für DT-Betrieb ausgelegt. Vor allem wenn W7-X die Erwartungen erfüllt, die man an die optimierten Magnetfelder knüpft, und der Plasmaeinschluss so gut wie berechnet ist, hätte man auch bei den Stellaratoren die Erfahrungswerte, von denen aus man mit einiger Sicherheit auf einen Fusionsreaktor schließen könnte.

Bei der Trägheitsfusion erwartet man die Fertigstellung von NIF, USA, und Laser Megajoule, Bordeaux, wo in beiden Fällen Zündung der Kapseln erreicht werden sollte. Zur Umsetzung des Prinzips in einem Fusionsreaktor müssen die driver noch um ein Vielfaches in ihrer Leistung und Repetitionsrate verbessert und Fragen des repetierenden Einschusses von Kapseln in das Reaktionsgefäß geklärt werden.

Allen Einschlussverfahren ist damit gemeinsam, dass vor einem möglichen Demonstrationsreaktor noch ein weiteres Experiment aufgebaut werden muss, in dem die oben angesprochenen Fragen geklärt werden müssen. Da solche Experimente einschließlich der Genehmigungsverfahren eine wenigstens 10jährige Entwicklungs- und Konstruktionszeit beanspruchen, und ebenfalls für mindestens 10 Jahre experimentiert werden muss, bis ein sicheres Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge gegeben ist, ist abzusehen, dass vor Mitte dieses Jahrhunderts nicht mit einem ersten Demonstrationsreaktor gerechnet werden kann. Gegenwärtig sind keine Gründe bekannt, die a priori die rentable Funktionsfähigkeit eines Fusionsreaktors mit großer Wahrscheinlichkeit ausschlössen. Es ist daher zu hoffen, dass die Untersuchungen dazu fortgesetzt werden können, bis die entsprechenden Erkenntnisse vorliegen.